ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟ 7 كوارث كنا سنقع فيها

بعد أيام تهل علينا ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وتعود إلى الواجهة تلك اللغة الوطنية التي تُصر على تذكير المصريين صباحًا ومساءً بأن هذه الثورة كانت طوق النجاة الذي أنقذ الوطن من الضياع المحتوم. وبينما تتزاحم التقارير الرسمية والبرامج الحوارية للاحتفال بثمار الإنجاز، يصبح من الضروري أن نطرح السؤال الذي يبدو منطقيًا في هذه الأجواء: ماذا كان سيحدث لمصر لو لم تقع ثورة 30 يونيو؟

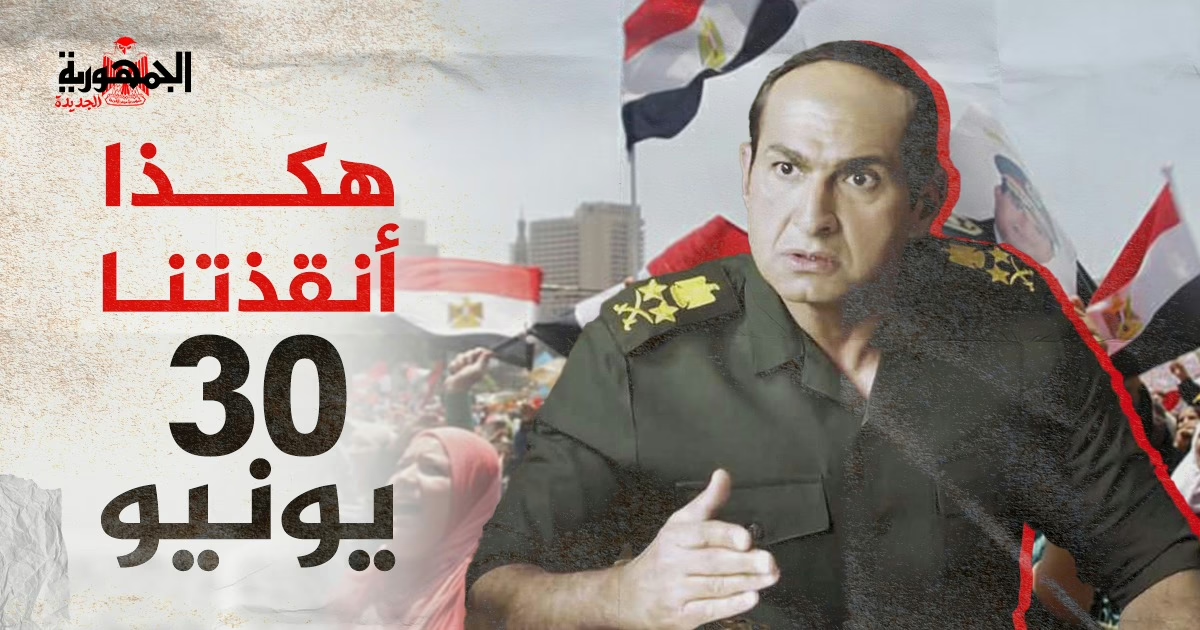

في هذا التقرير، نقدم قراءة تحليلية متأنية لسبع كوارث كبرى، كنا بالفعل على وشك السقوط فيها لولا حكمة القدر، وفطنة القيادة، وبراعة قبطان السفينة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ البلاد من مصير مظلم كان ينتظرها على الأبواب.

ونود أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى أن أي تشابه بين هذه الكوارث وبين ما يعيشه المواطن حاليًا، سواء فيما يتعلق بسعر الدولار، أو مستويات التضخم، أو مشاهد الطوابير، أو حتى حجم الأعباء المعيشية، هو مجرد محض صدفة بحتة، نتاج توارد أفكار وظروف اقتصادية عالمية خارجة عن الإرادة، كما لا يخفى على أحد أن هناك أيضًا عاملًا إضافيًا لا يمكن تجاهله وهو مؤامرات أهل الشر، وتحركات الإخوان، وخطط الجماعات الإرهابية، ومؤامرات أعداء الوطن في الداخل والخارج، ممن يترصدون لكل إنجاز، ويقتاتون على التشكيك في خطوات الإصلاح.

وعليه، ننصحك عزيزي القارئ، وفي إطار حرصنا على سلامتك النفسية والوطنية، أن تستغفر فورًا إذا شعرت بأي لحظة من لحظات السوء في الظن، فالأوضاع بخير، والإصلاح مستمر والخطط القادمة أكثر طموحًا بإذن الله.

1- كارثة انهيار الجنيه

لولا ثورة 30 يونيو، لكان الجنيه المصري قد تعرض لهبوط غير مسبوق في تاريخه. كان الدولار ليقفز إلى مستويات يصعب تخيلها. من المؤكد أن الرقم كان سيتجاوز الثلاثين جنيهًا، وربما لامس الأربعين أو الخمسين مما كان سيؤثر على حياة المواطن اليومية بكل تفاصيلها، بداية من رغيف الخبز وحتى أسعار الأجهزة المنزلية.

كانت طوابير الصرافة ستصبح مشهدًا يوميًا مألوفًا في الشارع المصري، يخرج المواطن من بيته فجرا بحثًا عن فرصة للحصول على العملة الأجنبية، والتجار كانوا سيعتمدون التسعير بالدولار مباشرة بدلاً من الجنيه، في ظاهرة كان من الممكن أن تتحول إلى واقع اقتصادي دائم. الموظف كان سيكتشف أن راتبه الشهري الذي ظل يتقاضاه لسنوات لم يعد قادرًا على تغطية احتياجات أسبوع واحد فقط، وأن قائمة احتياجاته الأساسية أصبحت ضربًا من الرفاهية.

ولحسن الحظ، تجاوزنا هذا السيناريو القاتم، واستطعنا بفضل السياسات النقدية الحكيمة أن نحقق استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، عند مستويات معروفة ومحددة بدقة، وفق خطة اقتصادية مدروسة تأخذ في الاعتبار كافة التحديات.

واليوم، حتى مع وصول سعر الدولار إلى ما فوق الخمسين جنيهًا رسميًا، يبقى علينا أن نتذكر أن السعر الحقيقي للجنيه في مواجهة الدولار وفق تقديرات خبراء مستقلين، لا يتجاوز 14 جنيهًا فقط لكل دولار. لكن الدولة، في إطار سياستها الاقتصادية المحكمة، قررت إبقاء السعر عند هذه المستويات المرتفعة، وذلك لدواعٍ استراتيجية بحتة، من بينها الحفاظ على استقرار السوق، وضمان عدم تعرض الاقتصاد الوطني للحسد، ولأسباب أخرى لا يحيط بتفاصيلها إلا مجموعة محدودة من العارفين بالمطبخ الاقتصادي السيادي.

2- كارثة التضخم وارتفاع الأسعار

في غياب ثورة 30 يونيو، كانت البلاد ستدخل في دوامة تضخمية عنيفة، تضرب كل القطاعات بلا استثناء، كانت أسعار السلع الغذائية سترتفع بشكل يومي، وسنسمع عن أرقام جديدة في أسواق الخضار والفاكهة واللحوم. كيلو اللحم كان سيصبح رفاهية لا يقدر عليها سوى أصحاب الدخول العليا، والطماطم كانت ستتحول إلى سلعة موسمية نادرة الظهور على موائد المصريين.

ربما كانت الأسر ستضطر إلى تقليص عدد الوجبات اليومية، والاكتفاء بشوربة العدس كمصدر وحيد للبروتين. أما الأطفال، فكانوا سيكبرون وهم يظنون أن الشوكولاتة منتج أجنبي لا يتوفر إلا في الدول المتقدمة.

لكن بفضل المسار الإصلاحي المتزن، استطاعت الدولة، بجهود مضنية ورؤية اقتصادية واضحة، السيطرة على معدلات التضخم، ليظل في إطار الأرقام المقبولة والمتوقعة، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها. تلك الأرقام التي، رغم ارتفاعها النسبي، لا تزال تسمح للمواطن بممارسة حياته اليومية بشكل شبه طبيعي، مع قدر محدود من التحديات المالية التي يمكن التغلب عليها بالصبر والإرادة الوطنية.

صحيح أن هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعات طفيفة، لا تكاد تذكر، مثل السكر، والبيض، والجبنة، والفراخ، والشاي، والبن، والزيت، والأرز، وقائمة طويلة من المنتجات الأساسية التي فضلنا عدم ذكرها بالكامل حفاظًا على معنويات القارئ. إلا أن القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حريصة على تقديم النصح المباشر للمواطنين. ففي تصريحات واضحة وصريحة، دعا سيادته الشعب إلى التكيف مع المتغيرات، وأكد أن أفضل وسيلة لمواجهة الغلاء هي الامتناع عن شراء أي سلعة يرتفع سعرها، قائلًا:

“الحاجة اللي تغلى… متشتروهاش”.

وقد لاقت هذه التوصية تجاوبًا شعبيًا واسعًا، وساعدت، بحسب خبراء الاقتصاد، على تجاوز الأزمة بشكل أكثر سلاسة مما كان متوقعًا، حيث ساهمت سياسة “الامتناع الجماعي” في ضبط الأسواق بطريقة مبتكرة، عكست عمق التفكير الاقتصادي ومرونة المواطن المصري في التعامل مع الأوضاع الطارئة.

3- كارثة استيراد الغاز

لو لم تقم ثورة 30 يونيو، لكانت مصر قد فقدت موقعها كدولة منتجة للغاز الطبيعي. كنا سنضطر إلى استيراد الغاز بأسعار عالمية، وسندفع فاتورة ضخمة من العملة الصعبة لتلبية احتياجات المنازل والمصانع ومحطات الكهرباء.

المواطن العادي كان سيواجه مشهد الأنبوبة الفارغة بشكل متكرر، وقد يضطر إلى الوقوف في طوابير طويلة بحثًا عن مصدر للطاقة. الصناعات المحلية كانت ستتراجع بسبب نقص إمدادات الغاز، والقطاع الخاص كان سيطالب بدعم إضافي للحفاظ على استمراريته.

اليوم، وبفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط بعيد المدى، تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، في إنجاز اقتصادي لم يكن من السهل تحقيقه. الدولة استطاعت أن تضع نفسها على خريطة الطاقة العالمية، صحيح كمستورد رئيسي من إسرائيل لكن لا يفوتنا أن نوضح حقيقة جوهرية: نعم، نعتمد حاليًا على جزء كبير من الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتنا المحلية والتصديرية، لكن هذا ليس ضعفًا، ولا تقصيرًا، بل هو جزء من خطة استراتيجية مدروسة بعناية. الهدف ببساطة أن نحتفظ باحتياطياتنا من الغاز الطبيعي داخل أراضينا، ونتجنب استنزافها في الوقت الحالي، حتى تنتهي إسرائيل من استهلاك مخزونها، وعندها، وفي اللحظة المناسبة، سنقوم بإخراج غازنا المصري بكل فخر، لنبدأ مرحلة جديدة من التصدير، وهذه المرة من دون الحاجة إلى أي استيراد من الخارج، هكذا تدار الأمور بحكمة، وهكذا تكتب فصول السيادة الاقتصادية الحديثة.

صحيح أن المواطن البسيط قد يشعر أحيانًا أن أسعار الغاز والكهرباء تعكس هذا النجاح بطريقة غير مباشرة، وربما يشعر عند استلام الفاتورة بأن نصيبه من هذا الإنجاز يقتصر على الأرقام المسجلة فيها. لكن لا يمكن إنكار أن الغاز موجود، والتدفق مستمر، والفاتورة الشهرية تصل بانتظام وبدقة تحسدنا عليها دول العالم المتقدم.

4- كارثة انهيار الدعم التمويني

في غياب ثورة 30 يونيو، كانت منظومة الدعم ستنهار بالكامل. كان الدعم على السلع التموينية الأساسية سيتوقف تدريجيًا، لتتحول بطاقة التموين إلى مجرد قطعة بلاستيكية يحتفظ بها المواطن من باب الذكرى.

الزيت والسكر والأرز كانوا سيختفون من قائمة الدعم، والأسواق كانت ستشهد موجات من الغلاء غير المسبوق. المواطن كان سيبدأ يومه بجولة بين البقالين، بحثًا عن كيس سكر أو عبوة زيت دون جدوى.

لكن الدولة استطاعت، رغم كافة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية، أن تحافظ على الحد الأدنى من منظومة الدعم التمويني، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للحماية الاجتماعية. صحيح أن الكميات المتاحة للمواطن قد تقلصت بشكل ملحوظ، وصحيح أن الأسعار شهدت زيادات متتالية جعلت الفارق بين السوق الحر والدعم التمويني أقرب إلى الفارق بين سعرين في نفس السوق، لكن تبقى الحقيقة أن المنظومة قائمة، والبطاقة التموينية ما زالت موجودة في جيوب المواطنين.

ورغم أن الأنواع المتاحة من السلع قد شهدت تغيرات درامية، فاختفت بعض المنتجات الأساسية وظهرت بدائل أقل جودة أو أقل وزنًا، إلا أن فلسفة الدعم استمرت من حيث الشكل والمضمون. المواطن ربما بات يحصل على نصف زجاجة زيت، أو عبوة سكر أصغر من المعتاد، أو عبوات أرز بحجم تجريبي، لكن المهم أن يحصل على شيء.

الأكثر من ذلك، أن البطاقة نفسها باتت تحمل قيمة معنوية، باعتبارها أحد رموز الانتماء للطبقة المتوسطة وما دونها، وإثباتًا عمليًا أن حاملها لا يزال ضمن نطاق الرعاية الاجتماعية. حتى لو كانت فائدتها رمزية، وحتى لو تحولت زيارة مكتب التموين إلى رحلة بيروقراطية طويلة، تبقى البطاقة حاضرة، تحمل اسم صاحبها، وتمنحه الإحساس ولو نظريًا بأنه ابن الدولة وأن مصر هي أمه غصبا عن عين أمه.

5- كارثة التفريط في الأراضي المصرية

من بين السيناريوهات المخيفة التي كنا مهددين بها قبل 30 يونيو، كان خطر التنازل عن أجزاء من الأراضي المصرية لصالح دول أخرى، سواء بدعوى التعاون الإقليمي أو من منطلق تصحيح الحدود التاريخية. تخيل، عزيزي القارئ، لو كنا في يوم من الأيام قد وجدنا أنفسنا أمام مشهد توقيع رسمي لاتفاقيات تنص على نقل السيادة على جزر ومناطق استراتيجية ذات أهمية قصوى. كان من الطبيعي وقتها أن يشتعل الشارع بالغضب، وتنتشر المسيرات، وترتفع الهتافات من كل حدب وصوب: “عيش حرية.. الجزر دي مصرية”. كان المصريون سيملؤون الميادين، وستُكتب البيانات الغاضبة، وربما كنا سنرى محاولات لتدويل القضية في المحافل الدولية.

لكن، وبفضل الإرادة الوطنية الصلبة، استطاعت الدولة أن تحسم هذا الملف بهدوء وبتكتيك سياسي رفيع المستوى. صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع بالفعل على اتفاقية نقل السيادة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن بالنظر إلى نصف الكوب الملآن، تبقى هناك مئات الجزر الأخرى التي ما زالت تحت السيادة الوطنية الكاملة.

بل والأدهى من ذلك، أن مصر، ومن منطلق براعتها التفاوضية، استطاعت أن تحصل على المقابل المالي والسياسي للصفقة من خزينة السعودية، ومع ذلك، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يتم تنفيذ عملية التسليم الفعلي للجزر، في مشهد يعكس دهاء القيادة المصرية في إدارة الملفات السيادية، لأن الرئيس السيسي، وفق وصف بعض المراقبين، تصرف كـ”ثعلب سياسي”، استطاع أن يوقّع من جهة، ويؤجل التسليم من جهة أخرى، مما جعل البعض يرى في هذه الخطوة مثالًا حيًا لما يمكن أن يُطلق عليه “تحقيق مكاسب متعددة من نفس الورقة”. وهكذا، يبقى المواطن مطمئنًا إلى أن السيادة الوطنية محفوظة وأن الجزر المصرية في أيد أمينة.

6- كارثة المشروعات القومية الفاشلة

لو لم تقم ثورة 30 يونيو، لكنا قد خسرنا فرصة العمر في تنفيذ مجموعة من أكبر، وأعرض، وأطول، وأفخم المشروعات القومية، التي لا يشعر المواطن العادي بأي علاقة مباشرة بينها وبين احتياجاته اليومية.

لولا الثورة، ربما كنا سنظل بلا أكبر مسجد في الشرق الأوسط، وبلا أطول سارية علم في العالم، وبلا أطول برج في إفريقيا، وبلا شبكة من الكباري التي تمر فوق أحياء سكنية مكتظة دون مراعاة لطبيعة العمران. كان من الممكن أن تبقى سماء القاهرة بلا مساحات من الأسمنت المرتفع، وأن تحتفظ الشوارع بمساحاتها المفتوحة بدلًا من التحولات الهندسية التي أرهقت السكان، وأعادت تعريف مفهوم “المشهد الحضري” من جديد.

المواطن البسيط كان سيظل يتنقل بين بيته وعمله دون أن يشعر بتلك القفزة الهائلة في عدد الميادين المتحولة إلى ساحات رخامية، ولا بتلك التماثيل الضخمة التي أضيفت لعناصر المشهد الجمالي العام، ولا بمئات الصور الرئاسية التي تزين واجهات المنشآت الحكومية الجديدة.

اليوم، يمكن لأي زائر أن يرى بعينه هذه الطفرة المعمارية، ويلتقط الصور أمام البرج الأيقوني، أو يتأمل أكبر مسجد، أو يرفع رأسه ليشاهد سارية العلم، بينما يقف في طابور الخبز، أو يتابع عن كثب ارتفاع أسعار الألبان والزيوت.

ولأن الإنصاف واجب، لا يمكن إنكار حجم الجهد المبذول في هذه المشروعات، ولا الميزانيات الضخمة التي خُصصت لها، ولا حملات الدعاية التي جعلت منها إنجازًا تاريخيًا يستحق الاحتفاء، حتى وإن بقيت استفادة المواطن منها، في حدود المشاهدة فقط.

7- كارثة انهيار الروح المعنوية

أخطر ما كنا سنواجهه، وربما أكثر ما كان سيصيب المصريين في مقتل، هو فقدان الأمل الكامل في الغد. كانت مشاعر الإحباط ستسيطر على الجميع، والمواطن كان سيغرق في دوامات متتالية من اليأس واللامبالاة. الأحلام التي طالما راودت الناس عن مستقبل أفضل كانت ستتلاشى تدريجيًا، لتتحول إلى مجرد ذكريات جميلة يتداولها الناس على المقاهي وفي الأحاديث العائلية عن أيام زمان.

غياب التفاؤل كان سينعكس على كل تفاصيل الحياة اليومية، من وجوه المواطنين العابسة في المواصلات العامة، إلى أصوات الباعة الجائلين وقد فقدوا نغمتهم المرحة المعتادة، حتى الأغاني الشعبية كانت ستتحول إلى قصائد بكائية تتحدث عن الغلاء والغدر وضيق الحال، وكان الشارع المصري سيفقد ضحكته الشهيرة، ذلك الضحك الذي كان دومًا ملاذًا شعبيًا في مواجهة الأزمات.

لكن بفضل الرؤية السياسية والاجتماعية الشاملة التي انطلقت بعد 30 يونيو، نجحنا في الحفاظ على مستوى مقبول من الأمل. صحيح أن هذا الأمل يتجسد غالبًا في نشرات الأخبار الرسمية، وتصريحات المسؤولين التي تؤكد يوميًا أن “الوضع مستقر”، وأغانٍ وطنية تُبث كل صباح على القنوات الحكومية، وعبارات مثل “هنبقى قد الدنيا” و”بكرا تشوفوا مصر” وغيرها من العبارات التي يتندر بها المصريون حاليا، لكن وماله يتندروا المهم أن الشعور بالأمل ما زال موجودًا، ولو في صورته المعنوية. المهم أن هناك من يتحدث عنه ويؤكد وجوده حتى لو كان المواطن نفسه لا يراه إلا عبر شريط الأخبار أسفل الشاشة أو في بعض جعجعة الزملاء الصحفيين مثل لؤي الخطير وغيرهم